| �w�����E�����i�̉Ȋw�x |

2013�@10�^28

�E�C���N���m�i���m���Y�ƘJ���Z���^�[�j

�M�B��w�����@�@��J�@������

�y�v���t�B�[���z

��w�@�����H�w�n�����ȁB�H�i���̖Ɖu���ߐ����̓����t���A�H�i���̍R�A�����M�[�����̓����t�����̌����B

���{�h�{�E�H�Ɗw��E���{���_�Ȋw��E���{�{�Y�w��ɏ����B |

�@

�u�t�̑�J�@������ |

| �s�@�H�i�����̖����@�t |

�@ |

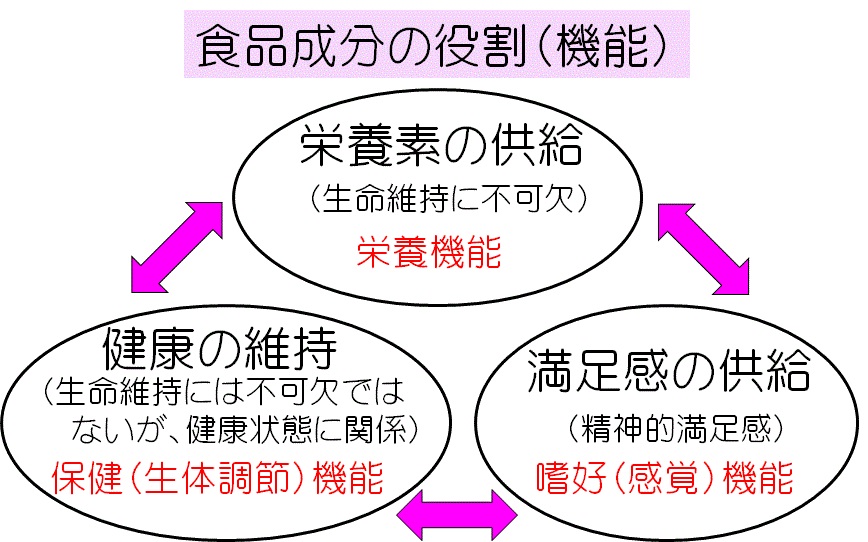

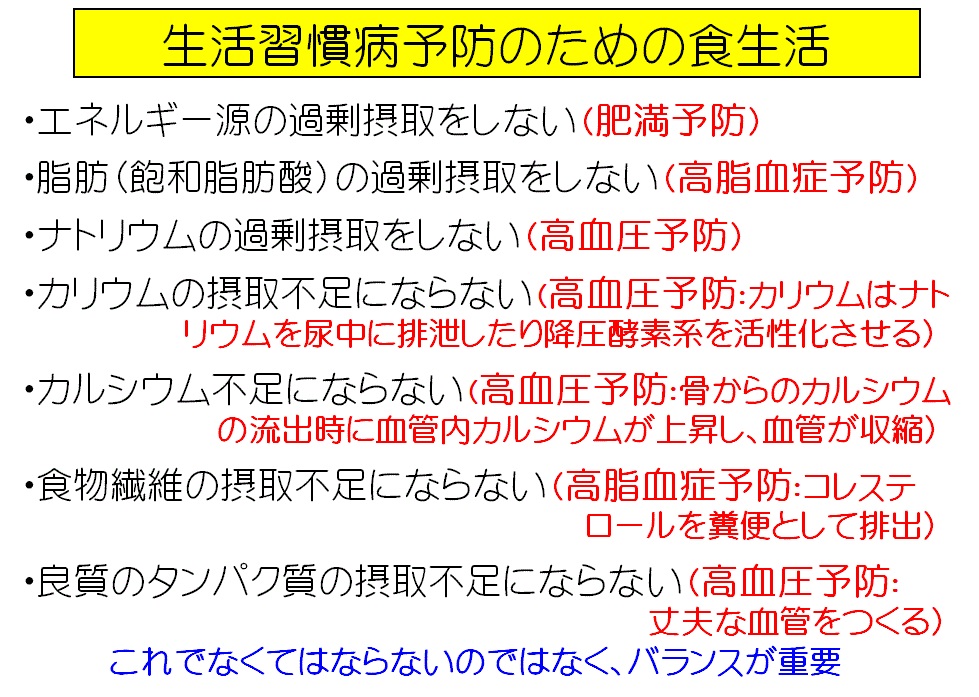

21���I�̐H�i�����̖����́A�傫�������ĂR����܂��B�P�ڂ́A�����ێ��ɕs���ȉh�{�f��H�i�ɂ��₤���ƁA������h�{�@�\�ƌ����܂��B�^���p�N���A�����A�����A�~�l�����A�r�^�~���B�����A�H�i�̂T��h�{�f�̂ǂꂪ�����Ă��A�a�C�ɂȂ��Ď���ł��܂��܂��B�����邽�߂̉h�{�f���������邱�Ƃ��A�܂��H�i�ɗ^����ꂽ���̎g���ł��B

�����������̂�H�ׂ���A�u���`�K�����ȁv�Ƃ����C�����͊F���낤���Ǝv���܂��B�܊��A���o�A���o�A�G�o���A�܂̊��o�ɂ���čK�����������܂��B�������̋����͚n�D(���o)�@�\�Ƃ����A�Q�ڂ̐H�i�����̋@�\�̈�ł��B�������̋�������s���ĕ������̂�H�ׂ邱�Ƃ�A�����͉^�������Ȃ����Ƃɂ�萶���K���a�Ɍq����܂��B

����Љ�ɂ����āA���N�ێ��̂��߂ɁA�H�i�h�{�����ɖڂ�������A���ꂪ�ی��@�\�A�R�ڂ̐H�i�����̖����ł��B |

| �s�@�~���N�̉h�{�f�̓����@�t |

�@�M���ނ͏����Ȃ��̂���傫�Ȃ��̂܂ŐF�X�ł����A�ǂ̓����������̈����ԃ~���N����H�Ƃ��Đ������܂��B

�@����́A�~���N�̒��ɂ�3�̋@�\�A�h�{�f�̋����E�������̋����E���N�̈ێ���������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B�������܂܂��5��h�{�f�͓����ł��A������ɂ��A�h�{�f�̔Z�x�A�ʓI�ɂ��Ⴂ������܂��B����́A���܂ꂽ���̑̏d��2�{�ɂȂ�̂ɗv��������ł��킩��܂��B���琷��ɂ����ď����z�����̗ǂ�����ς�����~�l��������������ۂ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����_�ŁA�����E�����i�����߂邱�Ƃ����낤���Ǝv���܂��B

�s�@�~���N�̓����Ƃ��Ă̐H�i�@�\�@�t

�@�h�{���ƂȂ铜���́A���l�Ɠ����ł͈قȂ�A���l�ł͈�ʓI�ɂ��т�p���̓������G�l���M�[���ƂȂ�܂��B����͂ł�Ղ�(�u�h�E���������ς�������������)�ł��B

�@�����ɂ͓V�R�E(���̐��̒�)�œ��̒��ɂ������݂��Ă��Ȃ��Ƃ����������܂܂�܂����A�u�h�E���ƃK���N�g�[�X�Ƃ�����̓����������Ă��܂��B�ł�Ղ�����������ɏ���(����)����ău�h�E����K���N�g�[�X�ɂȂ�Ȃ��Ɖh�{���ɂȂ�܂���B

�@�ł�Ղ����������y�f�́A�A�~���[�[�B��������������y�f�́A���N�^�[�[�B�A�~���[�[�͍\���y�f�ƌ����āA�̂̍\�������ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����A�Ԃ�����ꂳ��̂����̒��ɂ���Ƃ��ɁA�A�~���[�[�͊��ɍ�������Ă��܂��B�������h�{���Ƃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ɂ����ŏ����ɂ�����̂��U���y�f�E���N�^�[�[�ł��B���܂ꂽ����̐Ԃ����ɂ́A���N�^�[�[�͂܂�����܂���B

�@�����͕�������ĒP���ɂȂ�A�G�l���M�[���ƂȂ�h�{�@�\�����ł͂Ȃ��A�ł�Ղ�ɂ͖����n�D�@�\��ی��@�\��������Ă��܂��B |

�ی��@�\�Ƃ����c

�@�Ғœ����̍��ׂ̈̃J���V�E���̋z���𑣐i�B

�A������p�B�����̓��_�ۂ��������h�{���Ƃ��āA���B�����_�����A���_�͒��̗L�Q�ۂ̑��B��}���A����ς�����H�ׂ�Ƃł���A�~����A�����j�A���̗L�Q�����̒��Œ��a���܂��B�����͉h�{�f�Ƃ��ĕK�v�Œ���̗ʂ́A���̒��Ń��N�^�[�[�ɕ�������܂����A�����͎c�����A�咰�܂œ��B�B�咰�ۂ͓�����H�ׂē�_���Y�f�Ɛ������A��_���Y�f�i�K�X�j�͒��ǂ��h�����܂��B�����ł����_�ۂ����_�����A�������������h�����A����従��^�������������ĕ֔��}�����܂��B

�n�D�@�\�Ƃ����c�����́A�����̊Â���1/6�B�u�h�E����1/5�ŊÂ����T���߂ł��B�M�������͉h�{�f���e�̓�����ۂ�̂ʼnh�{�f��������ʂ�ۂ�Ȃ��Ɣ��炵�܂���B�ꓮ���̓������番�傳�����͉t�̂ŁA���ʂ̉h�{�f��ۂ邽�߂ɂ́A������x�����ۂ鎖���K�v�Ȃ̂ł����A���ׂ̈ɂ͔��ɔ��������ĊÂ��āA�����������ɖO������̂ł͖������͂����Ă��h�{�f�͐ۂ�܂���B������ʂ͊Â���}���ĖO�������Ȃ��A�K�v�ȉh�{�f��ۂ�ׂɓ��̖��͂����ɋN�����Ă���̂ł��B |

| �s�@�����E�����i�ƌ��N�@�t |

| �s�@�������E�����i��ێ悷��Ɛ����K���a�ɂȂ�ɂ����@ |

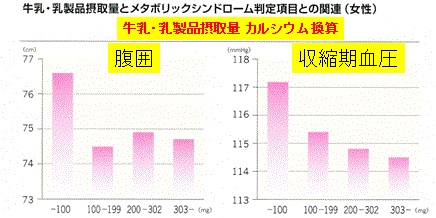

�@�����J���Ȃ́A21���I�ɂ����鍑���̌��N�Â���A�^���ɂ�����S�����Ƃ��āA�u�����^�H�����̑�\�ł��鋍���E�����i�͌��N�Â���̂��߂̏d�v�ȐH�i�̈�ŁA�J���V�E���ɕx�ސH�i�̐ێ�ʂ������邱�Ƃ��߂����v�ƌ����Ă��܂��B���q�h�{��w�̌����ŁA�����E�����i��ێ悷��l�̓��^�{���b�N�V���h���[���A�����K���a�ɂȂ��Ƃ����_�����A2010�N�ɓ��{�h�{�H�Ɗw��Ƃ����G���Ɍf�ڂ���܂����B

�@����́A�����E�����i��Ⴆ�����ň��100ml�ȏ����ł���Ɛ����K���a��\�h����Ƃ������̂ł��B

�@���Ƃ��A�����E�����i�ƃ��^�{���b�N�V���h���[���̊֘A�B�����K���a�̃��X�N���ǂ̂��炢�����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��݂����̂ł��B�j���������ꂼ��ŁA���^�{���b�N�V���h���[���̃��X�N���r���܂����B

�@��������(100ml�ȉ�)���������܂Ȃ������l�̃��^�{���b�N�V���h���[���̃��X�N���P�i100���j�Ƃ���ƁA100ml�ȏ㋍�������ނƏ����ł͓��Ƀ��X�N���Ⴍ�Ȃ�A60�����炢�ɂȂ�i40���y���j�A�j���ł�80�����炢�ɂȂ�܂��B

�@ |

�@ |

�@ |

�@1�������R�b�v1�t�ɑ������鋍���E�����i��ێ悷������A�����K���a�ɂȂ��A������100ml�ȉ��̐l�͕���76.5cm�A100ml�ȏ��74.4cm�B�����̏ꍇ���͂͋��������ނق���1�`2cm���x�������Ȃ�A������117��115�ɁA���邢��300ml�ȏ���ނ�114�߂��܂ʼn�����܂��i�O���t��j�B

�������b��������A�P�ʃR���X�e���[���͏オ��܂��B

�@���̂悤�ɐ����K���a�ƊW������q�́A�����E�����i��ێ悷�邱�Ƃɂ���ėǂ��Ȃ��̂ł��B

�@����100ml�ȏ���ނ��Ƃ��d�v�ŁA�����ƍX�Ɍ��ʂ��o��ꍇ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B |

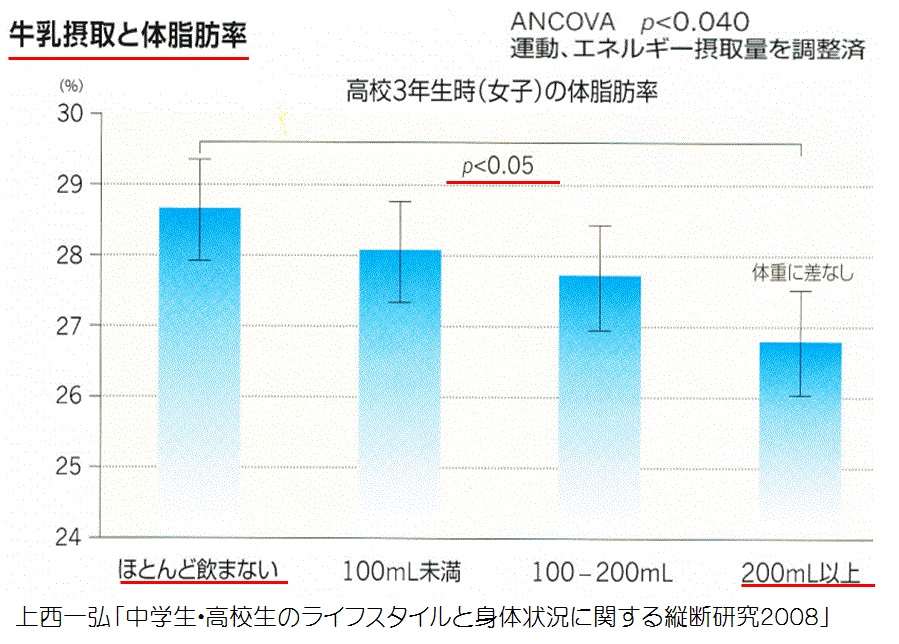

�@�ʂ̌������ʂł����A���q�����̏ꍇ�A

����������ł���l�̑̎��b�����A

�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�����A100ml�ȏ���������炩�ɑ̎��b���͒Ⴂ�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B

�@�Ȃ������E�����i��ێ悷��Ɛ����K���a�̗\�h�ɂȂ�A�̎��b����������̂��Ƃ����ƁA�J���V�E���̐ێ�ʂ̑����A�r�^�~��D�̍�p�Ŏ��b�זE�����b�����𑣂���邱�Ƃ��l�����܂��B |

|

| �s�@���̋������J���V�E�����Ƃ��Ă悢�̂��H�@�t |

|

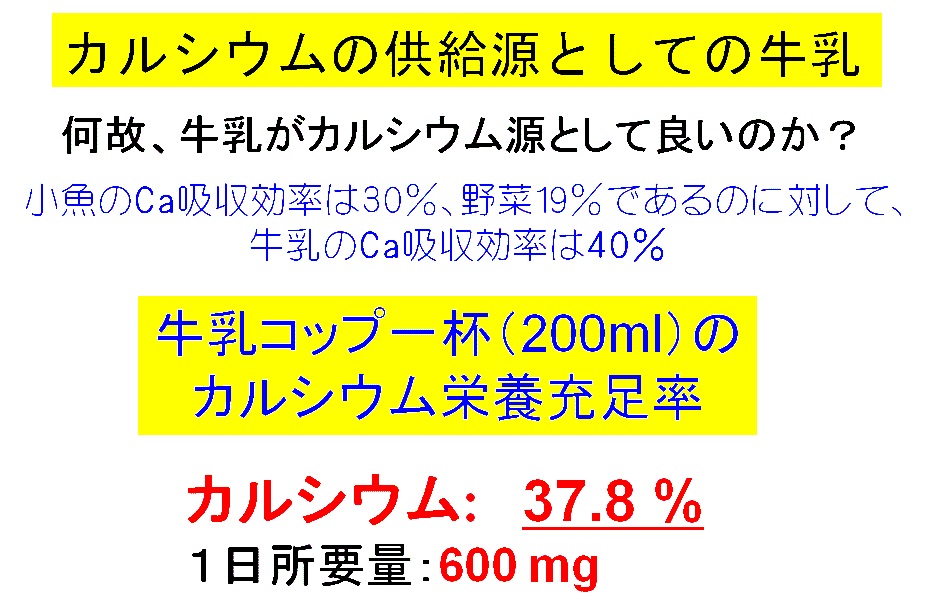

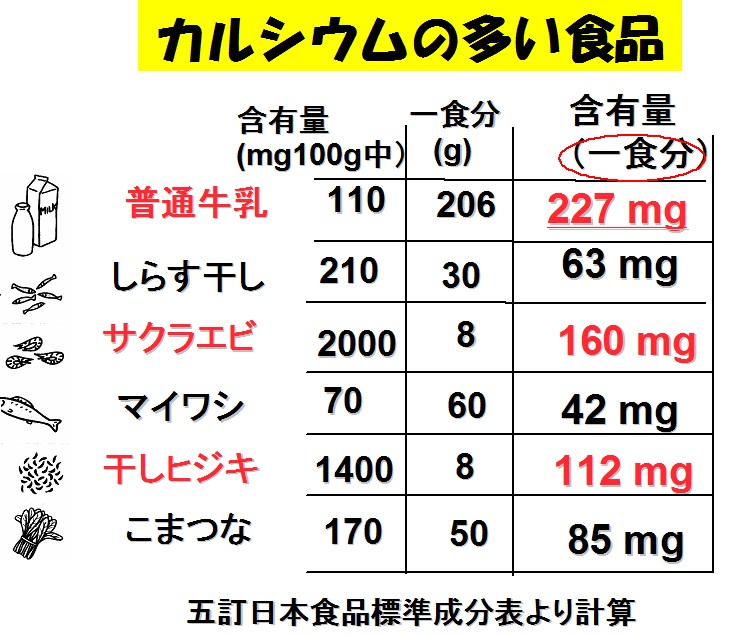

�@����̃J���V�E���̏��v�ʂ�600mg�ʁB�����̃J���V�E���z��������30���A���19���A�����̋z��������40%�Ŗ�̔{�B�����̓R�b�v�P�t200ml(�P�H��)�ŁA227mg�@�����������o���܂��B���{�l�ɕs�����Ă���h�{�f�̓J���V�E�������B���ۂɂ͂P�����v�ʂ�600mg�ƌ����Ă��܂����A2/3��400mg�ʂ͍Œ�K�v�ł��B

�܂��A�J���V�E���́A�ܗL�ʂ����łȂ��A������̋z�������l���Đۂ鎖����Ȃ̂ł��B

�@�J���V�E���͈ݎ_�ɂ���ăC�I�������āA������z������₷���`�ɂȂ�܂��B�������A����i���ւƁj�������Ă���ƃ����_�ƌ������ă����_�J���V�E���ƂȂ�A���ɗn�������a���Ē��Njz������܂���B�����ŁA�����Ɋ܂܂�Ă�������̓������J���V�E���̋z���𑣐i����̂ł��B

�@���̂悤�ɒ���������H�i�Ƃ��āA�ł��K���Ă���̂͋����ł��B

�����́A�J���V�E���������Ƃ��đ�ϑf���炵���H�i�Ȃ̂ł��B |

| �s�@���e頏Ǘ\�h�͏�ɐH�i����̃J���V�E���ێ悪�d�v�@�t |

�@�J���V�E�����s��������e頏ǁA�����������܂��₷���Ȃ�܂��B���ɃJ���V�E���̏d�v�Ȗ����Ɍ��t�Ìł�����܂��B����ɂ͌��t����2�r/dl�̃J���V�E�����K�v�ł��B

�@�J���V�E�����s��������ǂ��Ȃ邩�B�H���ŃJ���V�E���̐ێ�ʂ��������͍��ɒ~�����A��v�ȍ����ł��܂��B�J���V�E�������t���ɕs�����Ă��A�����猌�t���ɗn���o���̂ŁA���X��������Ă��o���Ŏ��ʂƂ������Ƃ͂���܂���B

�@���ɒ~����ꂽ�J���V�E�����A���t�ɂ����ɗ���o�Ȃ��悤�Ȃ����݂�S���Ă�����̂̈�ɁA�j���z�������A�����z������������܂��B�N���Ƃ�����A�����̕������e頏ǂ⍘���Ȃ���ꍇ�������̂͂Ȃ����B�V������ƒj�����ɔ\���I�z���͂��_�E�����邱�Ƃɕς�肠��܂���B�������A�����͕o�ƂƂ��ɃG�X�g���Q���i�����z�������j�̕��傪����̂ŁA������̃J���V�E���̗��o�̗}����p�������Ȃ�A���̌��ʁA���e頏ǂɂȂ�₷���̂ł��B |

|

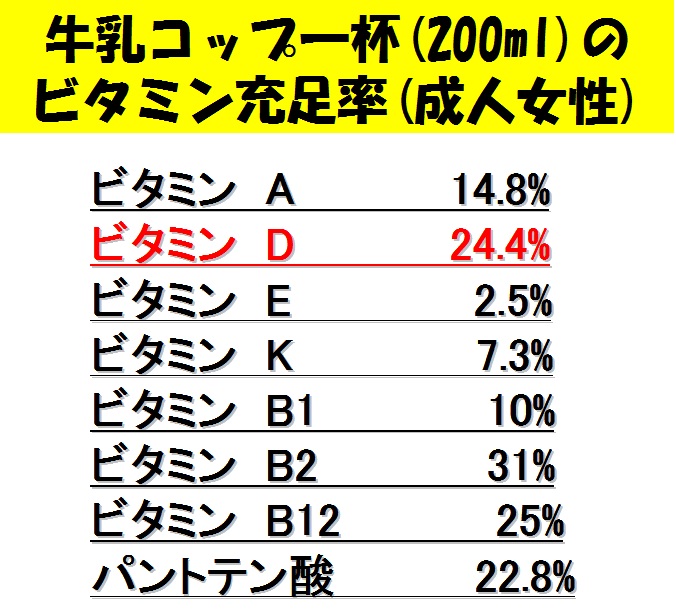

| �s�@�����E�����i�́A�r�^�~���c��K�{�A�~�m�_�̕�Ɂ@�t |

�@����1�t�Ƀr�^�~���c��24.4�����܂܂�܂��B�r�^�~���c�̖����́A�J���V�E���A���������������鎖�ł��B�N���Ƃ�ƍ��������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�r�^�~���c�𑽂��܂ދ����͌��N�Ƃ̊ւ�肪�[���̂ł��B

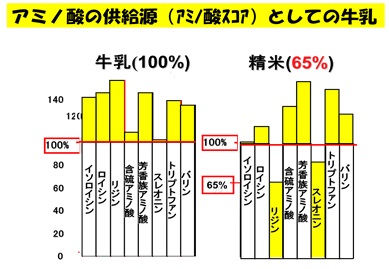

�@�܂��A�A�~�m�_�̋������Ƃ��Ă������͗ǂ��̂ł��B�������̑̂̒��̃^���p�N���́A20��̃A�~�m�_�����ꂼ��ŗL�̏��ԂŌ������āA����̂���ς���������Ă��܂����A�̂̒��ł͍��Ȃ�8��ނ̕K�{�A�~�m�_�������͊܂�ł��܂��B

�@�����E�����i�͕ĐH�����ł͕s�����₷���A�~�m�_�����Ă���܂��B�^���p�N���ɂ́A�A�����^���p�N���Ɠ������^���p�N��������܂��B��X�͓̑̂����ł�����A��X�Ɠ����A�~�m�_�������������^���p�N���A�܂苍����ۂ邱�ƂŁA�s�����₷���A�~�m�_��₦�܂��B������ƂȂ�A�Ɖu�́A�����\�h�̂��߂̕����̍����ɂ��D��Ă��܂��B

|

|

|

���̗l�q�B���I�Șb�œ����������܂������A

�M�S�ɂ��b���Q���҂݂̂Ȃ���B |

| �s�@���^�����@�t |

�@Q�@�u�H���̑O�ɋ��������ނƌ����l���オ��v�ƕ����܂������A����͖{���ł����H

A�@����͖����Ǝv���܂��B�H���Ńf���v����ۂ�ƁA���ŃA�~���[�[�ɂ��u�h�E���ɕ�������A�z�������ƌ����l���オ��܂��B

���������ނƒY�������ƃ^���p�N���⎉�b�����ݍ����A�u�ԓI�ɕ��������̂�a�炰�邱�ƂɂȂ�܂��B

Q�@�u���������߂Έ��ނقǁA�J���V�E��������v�ƕ����܂������Ȋw�I����������܂����H

A�@�Ȃ��ł��B

�@�u���������ނƂ���ɂȂ�v�Ƃ��A�u�������y�f�������v�ƌ����l������܂����A�Ȋw�I�����͖R�����ł��B |

| ����ɖ߂� |

���t�F�X�^�g�b�v�ɖ߂�

|

| �����l�b�g�g�n�l�d�@ |